夏日的鹿城街头,一抹红色总能引人驻足——帐篷下,一碗碗消暑伏茶被送到汗流浃背的行人手中。这一画面年复一年地重现,见证着鹿城红日亭这场跨越半个世纪的爱心长跑。近日,红日亭迎来了第53个伏茶节。空气中弥漫的茯苓、夏枯草清香,早已超越草木本味,成为这座城市在快节奏时代里最朴素也最坚韧的精神标识。一份免费伏茶,何以坚守50余年而不衰?氤氲茶气中,又藏着怎样的恒久力量?

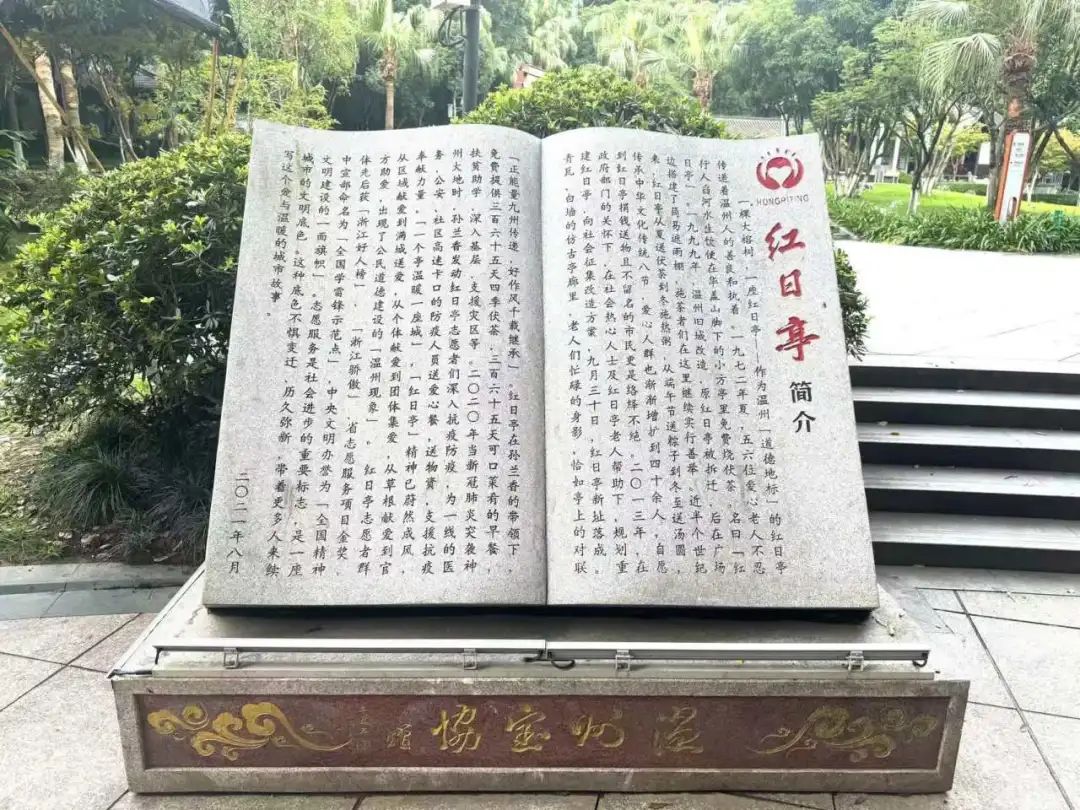

红日亭简介

红日亭伏茶节启幕:

从“一壶茶”到“一张网”

清晨4点,天还未亮,红日亭内已灯火通明。志愿者们穿梭忙碌,洗刷、点火、熬煮,动作娴熟如初。这是这座爱心驿站每天的“黎明序曲”。

今年伏茶节意义尤为不同。随着红日亭硬件设施提升改造工程圆满收官,新的活力也在孕育之中——新增5个爱心驿站伏茶点蓝图初现。至此,这张由红日亭织就的爱心网络,已延伸至瑞安、瓯海、洞头,并跨域至丽水景宁、福建福鼎,站点总数达45个。

活动现场,永嘉芙蓉村、南白象南洋社区等多个站点接过新旗,配发茶桶与茶包。“伏茶精神”的根系正扎得更深,枝叶向更广阔天地舒展。

红日亭第53届伏茶节活动现场

“茶桶接力”:

从银发善举到城市基因

回溯源头,红日亭始于上世纪70年代几位老人的朴素善念——在街角支起茶桶,为路人解渴送凉。如今,当年的老人们大多已故去,但那份源自民间的善意,却如不熄火种,代代相传。

今天的红日亭志愿者队伍,打破了年龄与身份的界限。退休教师李伯执着于药材比例的毫厘之差;“05后”大学生小叶弯腰冲洗茶桶;企业主管陈先生甘心俯身端茶递水;曾经被伏茶温暖过的务工者,如今也成了服务他人的主力。“暖的不只是胃,更是心窝子。”志愿者沙大哥道出了许多人的心声,“人家都在做志愿者,我也想跟上去做。接过这杯茶,就想继续传下去。”

这份从个体善念升华为群体自觉的演变,正是红日亭慈善能量的核心秘密——它唤醒普通人内心的善意,并将其转化为持续的日常行动,形成了一种代代相传的城市文化基因。

小志愿者为市民送上一杯伏茶

“配方深意”:

从单亭煮茶到系统赋能

距离红日亭不到1公里处,是鹿城另一支颇具影响力的慈善义工队伍——三乐亭。除了夏日送伏茶,他们还走进老旧小区和孤寡老人家中,把温暖送到最需要的地方。

受红日亭精神感召,“三乐亭”“旭日亭”“水心亭”等数十个免费伏茶点如雨后春笋般涌现,星罗棋布于街巷阡陌之间,织成一张充满温度的“慈善亭”网络。它们虽各自运作,却彼此呼应、资源共享,构建起一个守望相助、协同发展的公益生态圈。服务早已不限于伏茶。寒冬腊八粥、元宵汤圆、台风天的热粥热面,让温暖四季延续。伏茶节期间,义诊、理发等便民服务同步开展,拓展了城市公共服务的温度与广度。

点滴善意,在透明高效的机制下汇聚成河。红日亭成熟的志愿管理体系与物资调配机制,已成为本地社区组织学习借鉴的样本,推动区域慈善向专业化、可持续方向演进。

三乐亭活动现场

“茶温无声”:

城市品格的温润养成

一杯伏茶看似简单,却承载着一座城市最珍贵的“无形资产”——温润包容的精神气质。在陌生人社会中,红日亭是一个充满善意的公共空间。无论你是谁、来自哪里,在这里都能获得尊重与平等的对待。

许多家长带孩子前来,让他们亲身感受奉献与感恩。“看到爷爷奶奶们这么辛苦地做好事,我也要向他们学习。”一位小小志愿者说。这种润物细无声的教育方式,是红日亭对社会最深远的影响。

在这个快节奏、高压力的时代,红日亭如同一座灯塔,提醒人们守护那些恒久的价值——邻里守望、扶危济困、对劳动者的真诚关怀。它让温州这座商业气息浓厚的城市,始终保有人文的温度,成为一张独特而温暖的城市名片。